一、玉文化与中华文明

玉文化是以玉石为载体,反映社会物质文化和精神文化面貌的一种文化现象。包含了玉石的采集来源、自然特征、制作工艺、艺术造型、价值应用、文化意义和社会属性。中国玉文化大约有一万年历史,是中华民族文明史上最古老的文化,是中华文明的奠基石。

中国人把玉视为天地精气之结晶、人神沟通之媒介、地位权力之标志、人格品德之化身、养生避邪之灵物、美好祥瑞之寓意、贵重礼品之心意,它植根于华夏民族的心灵之中,是中华文化中物质与精神交融的特殊文化。在中国文明发展的历程中,玉文化是中国文明史上最为独特的历史悠久、内涵丰富、特色鲜明的重要文化,它贯穿着中国历史的各个时期,渗透到中国的政治、经济、哲学、美学、宗教、伦理、道德和社会关系等各个方面,形成了中国人独具魅力的崇玉、尊玉、爱玉、佩玉、赏玉、玩玉、藏玉观念。世界著名学者李约瑟在《中国科学技术史》中更是说到:“对玉的爱好,可以说是中国的文化特色之一,启迪着雕刻家、诗人、画家的无限灵感。”玉是中华文明的一个独特的文化现象,同时又是中西两大文明的分水岭。它以博大精深的政治、文化内涵,贯穿中华民族文明发展历史全过程。

中华民族是世界上用玉最早、敬玉最尊、爱玉最深、琢玉最精,且悠悠万年、痴心不改的唯一民族。能够把“玉”升至“文化”的,在全球范围内可能只有我们华夏子民了。因为中国是存世古玉最多的国家,这一文化在社会发展进程的不同阶段,曾以不同的工艺、不同的载体、不同的功能,但却一以贯之的精神理念和文明属性,形成了一个互为关联又互为传承的文化体系,其内容之丰富,范围之广泛,影响之深远,是其他文化不能相提并论。比如祭祀玉文化、权贵玉文化、道德玉文化、养生玉文化和祈福玉文化等概念体系,把中华民族与中国社会的文明演化进程和不同历史阶段的先人精神、物质需求及其价值观与认识论,充分地展示了出来。玉料作为天然矿石,本身虽美,但毕竟是自然之物,玉器就是以玉石为原料,按照人类的审美需求将其制成器物,并将人类文化信息附着其上,体现文化底蕴和人文气质,成为文明的载体和传输器。历朝历代留存下来的各类古代玉器,以其优美流畅的造型,鬼斧神工般的琢制技艺,丰富的文化内涵,早已享誉海内外。作为中国人独特的艺术作品,玉器成为中国人的民族精神、家国情怀和文化特质的一种重要而独特的象征。

中华文明探源工程等重大工程的研究成果,实证了中国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。就中华文明起源来说,从新石器时代晚期到夏商周时期是关键阶段。这一时期,也是中华玉文化的形成和初步发展阶段。作为一种物质文化,在原始巫术的各种物质财富之中,玉器是最不可替代的,广泛应用于装饰、祭祀、礼仪、丧葬等活动领域。玉器首先是巫师作法、通神所用的“神器”,继而发展为国家祭祀等重要政治活动中的“礼器”,然后发展“比德”的人格化标志,这是一个精神内涵、审美层次不断丰富和提升的过程。作为玉文化和中国古代玉器对古代文明进程,特别是对国家礼议典章的创立,发生过巨大的奠基作用,可以说,玉文化不仅是中华文明的催生者,也是广域王权国家形成的见证者,还是华夏“大一统”格局建立的经历者。

二、岫岩玉与“玉器时代”

中国玉文化得以持续发展的重要物质基础是中国境内分布有丰富的玉石资源,仅《山海经》中记载的产地便达259处之多。从现有的调查情况和研究成果看,自新石器时代至今,辽宁岫岩、新疆和田、河南南阳和陕西蓝田是中国玉料的四大主要产地。其中,岫岩玉是最神奇而古老的玉种,开发利用有着十分悠久的历史,在中华玉文化的形成与发展中起到了开路先锋的重要作用。

岫岩山产美玉,河出翠璞,人称物华天宝,人杰地灵之乡。岫岩玉得天地之造化,聚山川之灵气,实为眏水藏山,含英吐秀之珍。岫岩玉古称为“珣玙琪”和“千年璞”,是指以岫岩县区域为主的地质范围内所产出的各种玉石的总称。岫岩玉是已知历史最久、种类最全、品种最多、产量最大的玉种。岫岩境内可探明的岫岩玉储量约300万吨,其中原岫岩玉石矿储量为176万吨,是目前世界上储量最大、玉质最好的蛇纹石玉矿。老玉矿储量为8.1万吨,是目前世界上最大的透闪石玉矿,其余为其它小型矿山。岫岩玉储量之丰富是国内其它玉种不能相比的。按矿物成分可划分为二大类。

一是主产于岫岩偏岭细玉沟(和同一山脉相邻北坡的海城孤山镇)的透闪石玉,包括山料和籽料,考古历史上称为“真玉”。山料俗称老玉,山料以玉质坚韧细腻,玉色黄白油润者为上品;籽料,俗称河磨玉,古人称之“璞玉”,外包石皮,内蕴精华,属于岫岩玉中极品,是最早被采集使用并广为传播的古玉材。新石器时代,从距今8200多年的兴隆洼文化玉器开始,经过2000多年的发展,到距今6000年的红山文化玉器,然后是良渚文化玉器、大汶口文化玉器、龙山文化玉器和齐家文化玉器等,一直到距今4000年左右,玉文化蓬勃发展,形成了中国玉文化的第一高峰期,其出土的玉器数量之多、工艺之精湛,在世界上是绝无仅有的。据此,有些学者提出了将这个时期定为“玉器时代”的观点,其中以岫岩玉的波及面最广、影响力最大,可以说在当时众多玉石中处于主角地位,做出了巨大的贡献。

兴隆洼文化玉器

第二类是主产于岫岩哈达碑镇瓦沟的蛇纹石玉,通称岫玉,包括普通岫玉和花玉。普通岫玉,其色调以清新亮丽、怡人养眼的绿色为主,是国内外同类玉中的佼佼者;岫玉中的花玉,五彩绚丽、俏色巧绝。据岫岩地方志记载,岫岩蛇纹石的开发利用在清末民初已经具有一定规模,但大规模的开发利用还是在新中国建立以后。岫岩蛇纹石玉具有其“块度大、色度美、明度好、密度高、净度透、硬度足”六大特点,现今已经成为国内玉雕业的重要原料来源。

还有岫岩透闪—蛇纹玉,俗称甲翠或翠玉,归属蛇纹石玉的一种特殊品种,以其玉质白地绿花、玉色如翠似雪而得名。甲翠质地坚韧、油润、不透明,其中绿色颜色深浅不一,常均匀分布,是岫岩传统玉雕“素活”主要用料。

玉雕素活塔薰

纵观中国上万年的玉文化历史,可以看出岫岩玉出于远古,是“玉器时代”的主角,创造了史前玉文化的巅峰。进入文明社会之后,无论是夏商周三代,乃至汉唐盛世,再到宋元明清,岫岩玉始终绵延不绝,流传有序,流布甚广。经历了从神玉到王玉和民玉的发展过程,名列中国三大古玉和中华四大传统名玉之首,最终成为世代相承、名扬世界的中国名玉。堪称“古玉之光,华夏瑰宝”。

三、岫岩玉与玉文化发展

考古发现证明,在距今12000年的旧石器遗址辽宁小孤山仙人洞里,出土了三件砍斫器,系绿色玉质,是迄今发现最旱的人类使用岫岩玉的证明。人类进入新石器时代,玉器就从石器中分离出来,从距今万年的玉器源头开始,以内蒙古兴隆洼文化遗址玉器(距今8200~7400年)、辽宁阜新查海遗址玉器(距今8000~7500年),特别是玉文化第一高峰的红山文化遗址玉器(距今6500~5000年)为代表,在近4000千的历史进程中,这些玉器主要为岫岩透闪石玉的河磨玉所制。兴隆洼先民用岫岩玉制作玦、珠、管及匕形器等装饰物,开创中国新石器时代雕琢和使用玉器的先河,表明岫岩玉是中国开发利用最早的玉石,是中华玉文化的开路先锋,堪称“中华第一玉”(王时麒)。自20世纪80年代,随着牛河梁大型祭祀遗址的科学考古发掘,出土了一批具有典型时代风格和地域特色的红山文化玉器,迎来了中国玉文化发展史上的第一个高峰期。岫岩透闪石玉尤其是岫岩河磨玉成为红山文化玉器加工的最主要原料,开创了岫岩玉开发史上的崭新局面,并由此奠定了岫岩玉在中华五千文明史上的重要地位。东北其它地区、黄河中下游地区以及长江流域新石器时代诸多考古学文化中均发现有岫岩玉的踪迹,彰显岫岩玉在中国远古社会的深度影响力。殷墟妇好墓、满城汉墓出土玉器及清代宫廷玉器中,岫岩玉被作为重要玉料之一延续使用。由此可见,岫岩透闪石玉对中国玉文化不仅有奠基之功,而且是万年玉文化史的唯一见证。

红山文化玉器

岫岩玉在漫漫的历史长河中,尤其是在辽河流域早期人类文明发展进程中,它是一个参与者、一个见证者,更是一个传承者。岫岩玉远古开发利用的第一个顶峰是红山文化时期。在这一时期,岫岩玉(以透闪石玉为主)一技独秀,独领风骚,在质和量上都有了一个井喷的飞跃,从而透出了“人类文明的曙光”。西汉时期,岫岩玉已经被制作成“金缕玉衣”,这是皇家墓葬的最高级别。在距今4000~2000年间,与和田玉并驾齐驱,为中华玉文化的纵深发展做了重要贡献。

2011年7月6~8日,由中国社会科学院考古研究所公共考古中心、香港中文大学中国考古艺术研究中心、北京大学古代暨玉文化研究中心联合主办,中共岫岩满族自治县县委、县人民政府承办的“岫岩玉与中国玉文化学术研讨会”在岫岩成功举办,来自内地及海峡两岸的40余位考古文博专家、玉器专家齐聚岫岩,对岫岩玉与中国玉文化进行深入探讨,确立岫岩透闪石玉是中国玉文化发展史上第一块奠基石和重要地位和独特作用,从而为发展岫岩及全国玉文化产业提供坚实可靠的学术支撑和卓有成效的智力支持。

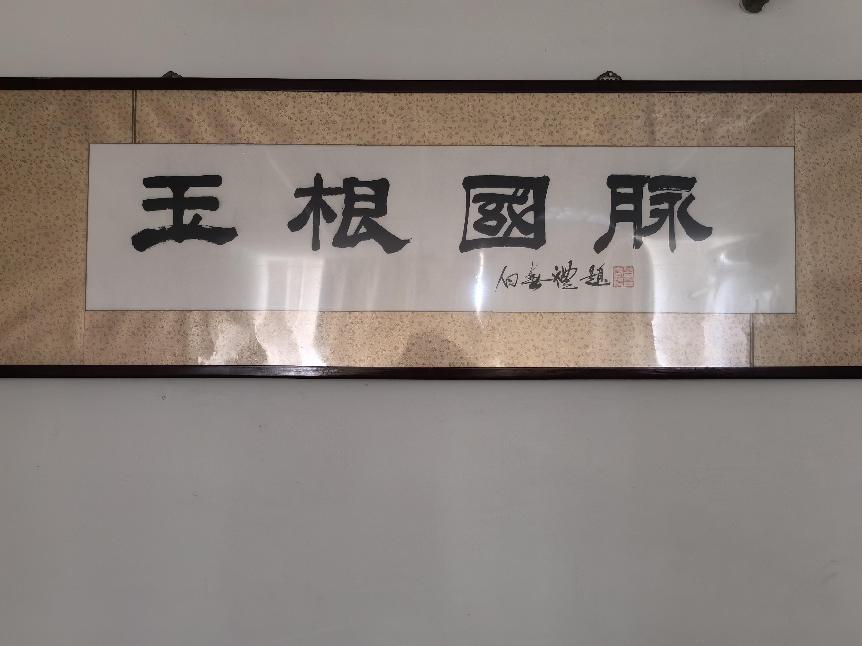

总之,在中华玉文化万年的历史长河中,于前4000年间,岫岩玉开发利用最早,堪称“玉根国脉”(白春礼),在众多的地方玉中唱主角,谱写了辉煌的篇章。

四、开创玉文化先河代表玉器——玉玦

兴隆洼文化位于东北辽河地区,因内蒙古赤峰市敖汉旗兴隆洼遗址而得名,距今8200年,兴隆洼文化遗址出土玉器近百件,是中国所知年代最早的玉器,被认为是中国玉文化的源头。尤其是开启了玉石分离玉器独立发展之路,开创了中国史前用玉之先河,最具代表性的是也是最主要的品种就是玉玦,是由岫岩玉中的透闪黄白河麿玉制作而成。兴隆洼遗址出土的一对玉玦,大小相同,重量一致,加之线切割技术的广泛应用,标志着兴隆洼文化时期玉雕工艺的日瑧成熟,不仅为中国玉文化的发展奠定了中国8200年玉文化发展史的深厚根基,而且对东北亚地区史前玉文化圈的形成发挥了先导作用。

兴隆洼人特有的审美理念及用玉制度是玉文化起源的主观原因。当时玉器的用途已具备社会属性。在它之前,一些旧石器时代遗址中也出土过玉质的生产工具,并有明显的使用痕迹,但这些实用工具与其它石质工具没有本质区别。即是说,那时的玉还是被人们当作石来用,并没有从石中分离出来,制成玉器只是个别和偶然的现象,不是有目的的社会普通现象,玉器的人文特征也无从体现,因而不能作为玉文化的起源和证据。但兴隆洼文化玉器不同,它的用途已完全从实用器中脱离出来,人们已经具有较成熟的用玉理念,形成了较规范的用玉制度。

兴隆洼遗址发掘出土的玉玦一般都是位于墓主人的两个耳旁,明确地显示了玉玦是夹在耳垂上使用的。兴隆洼文化时期的社会形态是母系社会,女性既是掌权者又是通神的承载者,夹在耳垂上的玉玦是她们和上天沟通的工具。当氏族部落发生重大事件,需要作出重大决策时,她们认为可以通过夹在耳垂上的玉玦,听到上天的声音,进而作出相应对策。可见,兴隆洼文化玉器,虽然以佩戴为形式,但它们绝不是简单的装饰品,而是被赋予了社会人文内涵,成为人与上沟通的媒介。人们主动寻找玉并将从石中分离出来,制成玉器,使其承载社会的精神寄托及文化理念,表现出一种全新的用玉观念,从而形成了中国玉器的社会文化属性。岫岩玉也以此为标志成为中国玉文化的开路先锋和第一块奠基石。

五、中华玉文化发展第一高峰——红山文化通神玉器

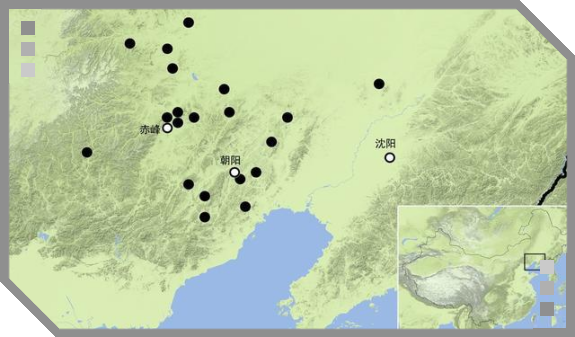

红山文化范围

红山文化因内蒙古赤峰市红山后遗址的发掘而得名,是中国东北地区最著名的新石器时代考古文化之一,在东北亚地区史前考古学文化中具有广泛影响力。红山文化主体分布在内蒙古东南部和辽宁西部地区,其中,西辽河流域和大小凌河流域为红山文化遗址分布最密集的地区,见证了红山文化孕育、形成、发展、兴盛和演变的整个过程。红山文化年代为距今6500~5000年。现有的考古发现和研究结果表明,红山文化分为早、中、晚三期。其中,早期距今6500~6000年,属于红山文化孕育和形成期;中期距今约6000~5500年,属于红山文化发展期;晚期距今约5500~5000年,属于红山文化兴盛期。尤其中距今5300~5000年的红山文化晚期晚段,以牛河梁上层积石冢遗存为代表,人口迅猛增长,生产力水平显著提高,手工业分工和社会分化加剧,等级制度确立,出现了独尊一人式的王者级人物,玉礼制系统形成,祖先崇拜、天地崇拜、龙图腾崇拜等宗教观念发展成熟,辽西地区史前社会发展进入初级文明社会,在中华文明多元一体格局形成和早期发展进程中发挥了先导作用。

从距今8200年兴隆洼文化早期玉器出现出现后,历经2000余年的发展,到红山文化时期中国史前玉器雕琢和使用步入鼎盛时代,开创了中国史前时期玉器发展史上的第一高峰。至红山文化晚期,已经形成较完备玉制系统,最典型的牛河梁遗址群,该遗址群位于辽宁省朝阳市建平、凌源两县交界处,是一处红山文化的祭祀与埋葬中心,发现女神庙、祭坛、积石冢、石棺墓等遗迹,出土有玉人、龙、凤、龟、鸮、鱼、勾云形玉器、斜口筒玉器、壁、环、珠等成组玉器,分布范围广达50平方千米,是迄今所知规模最大红山文化晚期埋葬和祭祀中心,是20世纪中国史前考古最重要考古发现之一。红山文化玉雕工艺技术取得飞跃性进步,选料精良,工艺精湛,目前正式考古调查和发掘所获红山玉器约500件,可分为装饰类、工具或武器类、人物类、动物类、特殊题材类和其它类六种,绝大部分玉器材质都是岫岩透闪石玉。其特征主要表现为:一是玉器的种类和数量显著增加,出现了玉龙、凤、勾云形佩及斜口筒形器等一批典型器类;二是玉雕工艺技术飞跃式发展,线切割技术被应用到斜口筒形器掏芯的复杂工艺流程中,大型片切割技术在勾云形玉佩的制作过程中完美体现;三是各种圆雕动物造型的玉器惟妙惟肖,栩栩如生,体现了万物有灵的意识观念;四是人口数量增多,手工业分化加剧,玉雕业成为红山文化晚期重要的手工业部门。五是玉器的使用功能发生重大变化,装饰功能被明显弱化,玉器作为通神的媒介、等级社会标志物的功能成为主导,为中华礼制的形成奠定了基础。红山文化不但成为中华文明形成和起源多元一体文明之一,而且是唯一以玉文化为主的文明起源形式,岫岩透闪石玉尤其是岫岩河磨玉是中华文明的形成和起源的核心物质载体,是中华文明形成和连续发展的光辉历程的见证者,并由此奠定了岫岩玉在中华五千年文明史上的重要地位。

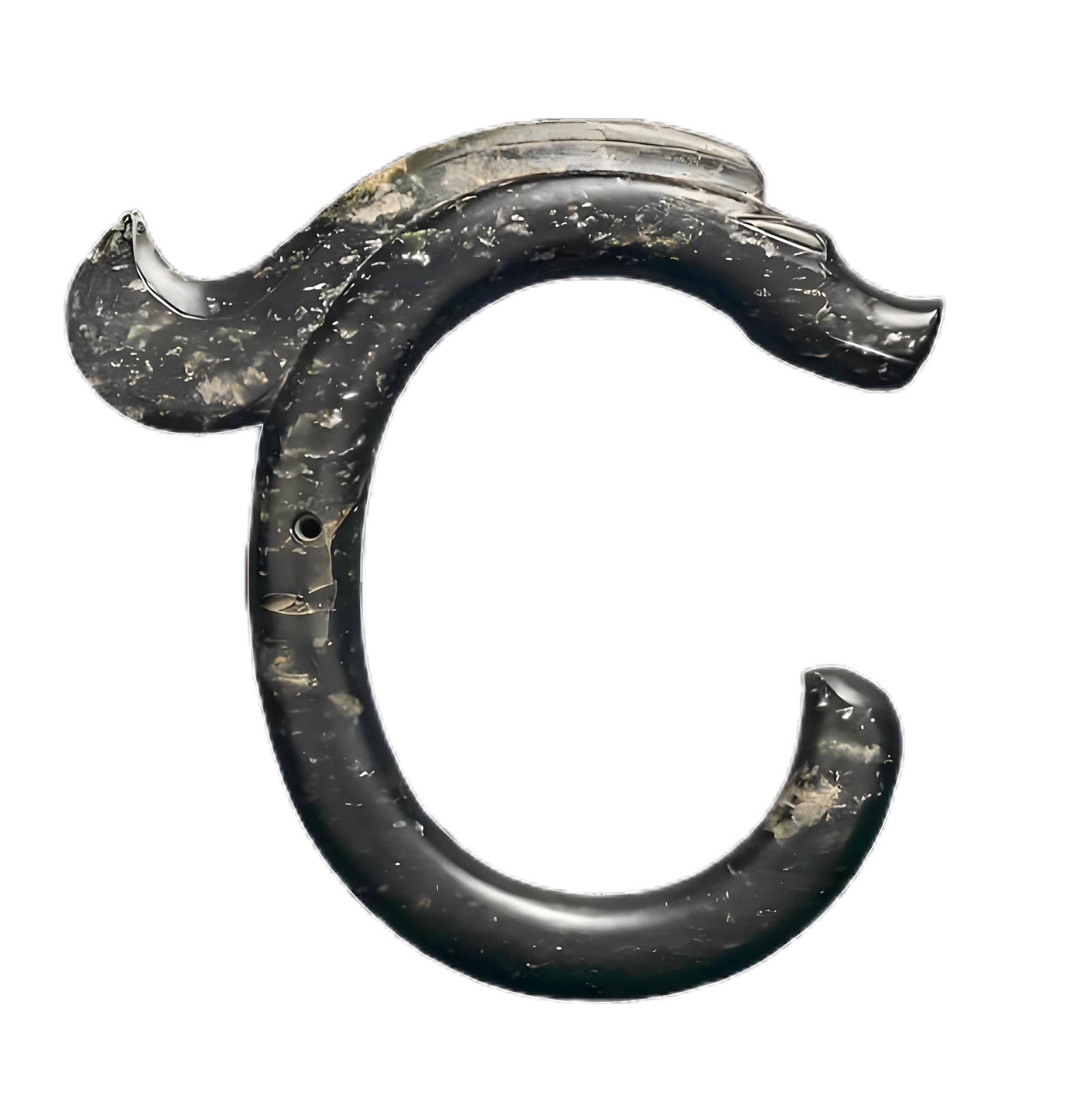

六、中华图腾中华第一玉龙——“C”型龙

红山文化C型玉龙

龙是中华民族古老的图腾,自诞生起便包含着丰富的文化内涵,承载着民族的精神,是几千年来人们崇拜的神灵偶像。龙不仅是族群的象征,是华夏民族几千年来文化发展与演变的标志,更是华夏民族共同价值观念和精神理念的体现。当今,仍然是中国社会不可替代的精神文化力量,对促进中华民族的文化自觉和文化认同、构建国家软实力方面发挥着重要作用。

内蒙古赤峰和辽宁朝阳地区红山文化遗址分部密集,共有1100余处,见证了红山文明孕育、形成、发展和演变的全过程,西辽河上游地区也成为中国龙文化重要起源地,是中华龙的故乡和中华五千年文明的重要圣地。兴隆洼文化时期已经出现用石块摆放或堆放的龙的原始形象,同属兴隆洼文化的辽宁阜新查海遗址发掘出“龙形堆石”一处,距今7000年左右赵宝沟文化时期尊形陶器腹部出现刻划完整的猪首形象,距今5000左右红山文化时期出现以蜷体龙为主的刻龙形象,一类是的以玉猪龙为代表性玉器,另一类为C形玉龙。这种以红山文化玉龙为代表的玉器成为延续文明血脉、凝聚民族共识的重要物质载体。

在红山出土的玉器有一件著名玉器文物为世人瞩目,这就是内蒙昭乌达盟翁牛特旗三星拉村出土的大型龙形玉。这是中国最早的一条成形玉龙——“C”型大玉龙,现存中国国家博物馆,这是红山文化玉器给世人留下了一件最宝贵的遗产。该玉龙通高26厘米,是用一整块墨绿色岫岩玉圆雕而成。它的身体卷曲内弯呈“C”字形,近似于玉玦的形制,刚劲而有力度,头部较长,嘴紧闭,前伸略上翘,鼻前端平直并有对称的两个圆形鼻孔,双眼微呈梭形,眼尾上挑,额及颚底有细密的网格纹,劲背部飘有一长鬣,高扬而有生气。形体酷似甲骨文中的“龙”字。龙背有对称的单孔,经试验此孔用于悬挂,龙头龙尾恰好处于同一水平线上。这条玉龙有4种动物特征:鹿眼、蛇身、猪鼻、马鬣。玉龙整体造型极其协调,气质昂然脱俗,其古朴的造型、简练的雕琢技法,对了解中国早期龙的形象具有珍贵的史料价值。红山文化中国第一龙的问世,见证了早在新石器后期中华民族最高凝聚力量的形成脚步,无论从历史传统的角度,还是从艺术创作的角度,都无愧于中国玉器史上的一件问鼎之作。故被称为“中华第一玉龙”。

著名考古学家苏秉琦先生所著《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》一书中,明确地阐述了辽宁西部地区的红山文化为中华龙文化标志,是中华文化起源和文明起源的观点。距今6000年前,辽河流域的龙文化起源早、多类型、成体系。红山“C”字形玉龙出土更加证实,红山文化是中国龙文化的滥觞,它对中华龙文化形成产生了巨大的影响。有专家认为,中国龙的形象是在红山文化中创造出来的,而为商代所继承、发展并初步加以规范和基本定型的。由此可见,岫岩玉作为中国古代最早玉龙图腾形象制作的物质材料和艺术载体,在中国古代龙文化发展的形成过程中,发挥了史无前例、流传千古的首创作用。

龙文化在建构中华主流文化、促进统一中华民族精神方面产生了极其重要的作用。在经历漫长发展与演变过程中,龙的文化内涵被不断丰富,龙的地位逐渐得到强化。经过至少八千甚至上万年的创造、演进和升华,龙已成为中华民族的广义图腾、精神象征、文化标志、信仰载体和情感纽带;是民族认同、国家认同,和民族凝聚力、创新力、发展力的重要精神支柱,海内外华人大都认同自己是人文意义上的“龙的传人”。在中华文明传播中作出了万古不磨的贡献。

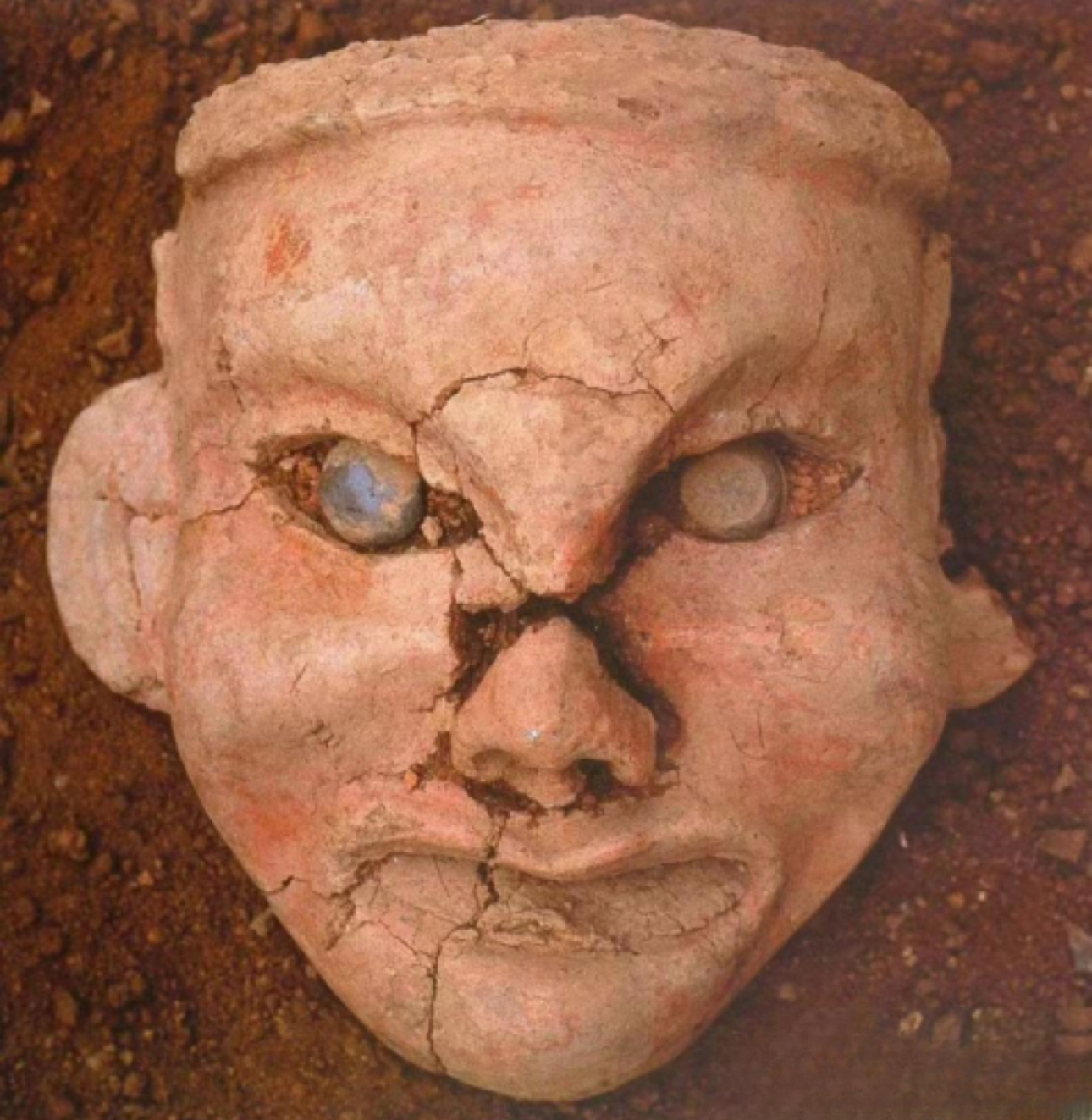

七、中华民族的共祖——红山女神

红山文化遗址中发现的“以玉为晴”的牛河梁女神头像是一个不可思议的奇观。在牛河梁女神庙遗址,发现一个与真人大小相近的彩塑女神头像,这个女神头像的两个眼珠竟然都是用淡青色岫岩玉琢磨而成的。玉睛直径为2.5厘米,正面圆鼓磨光,背面中心有一突起的楔形物,可将玉睛插入眼眶内加以固定。女神头像高度写实,造型逼真。当这张“美丽面庞”展露于公众眼前之时,亿万华夏子孙第一次看到用黄土塑造、玉睛镶嵌的5000年前的祖先形象。牛河梁女神头像是二十世纪重要的考古发现,同属辽西地区东山嘴红山文化遗址中女性孕妇红陶塑像的考古发现,结束了中国从未发现过新石器时代女性雕像的局面,被考古界誉为“海内外孤本”。从旧石器时代晚期起,女神雕像开始在欧亚大陆各地广泛出现,她被称作大地母神的女神像,象征大地和收获。作为一个群体和民族生命力、延续力的体现,受到原始先民的广泛崇拜。到了文明时代初始,神庙已经成为政治和经济的中心。红山女神像反映的是红山先民更高层次上对于祖先偶像的崇拜,女神是由5000年前“红山人”模拟真人塑造的女祖像,而不是由后人想象创造的“神”。女神像中有主神,庙内众神像以主神为中心的严格层次性是以人世间人际关系为依据的。是以“一人为尊”为中心的等级制度,在宗教上被固定下来的体现。女神庙作为红山人先祖偶像的供奉之所,用于当年神圣的宗教祭祀,使用上具有很强的专一性。牛河梁遗址是远离居住地独立存在的一处祭祀场所,坛、庙、冢三合一的布局,反映红山文化祭祀礼仪已经制度化,具有强大的传承力。中国著名考古学家苏秉琦先生定论道:“她是红山人的‘女祖’,也说是‘中华民族的共祖’。”

以血缘为纽带的祖先崇拜是中国人信仰和崇拜礼仪的主要形式,也是中国文化传统根脉。商代的祖先崇拜十分发达,为国家重典,礼繁而隆重,红山文化时期原始宗教信仰发达的祖先崇拜、龙图腾崇拜观念均为商代祭祀活动的主要对象。祖先崇拜思想通过商周朝代的更替,被西周承袭和规范,体现于《周礼》的各个方面。从五千年文明起源甚至五帝传说,文献记载的中国古代帝王祭祀,到红山文化坛庙冢一直延续到明清时期北京的天坛、太庙和十三陵,都证实辽西先民崇拜女神的发达祖先崇拜,作为中华古文化的直根系,将中华文明提前了整整1000年,闪耀着“中华五千年的文明一缕曙光”。

我们不敢想象,在距今5000多年前的红山先民,有着何等大胆的想象力和超人的艺术创作力,又是以何等庄严的仪式为女神像装睛开光的。当女神像装塑完成后,她的双眼玉射神光,曾经慑服了多少前来顶礼膜拜的人们。5000年是宇宙的瞬间,是人世的永恒,女神玉睛是华夏远祖的目光,是岫岩美玉的灵光,是红山文化谱写的万古绝唱。

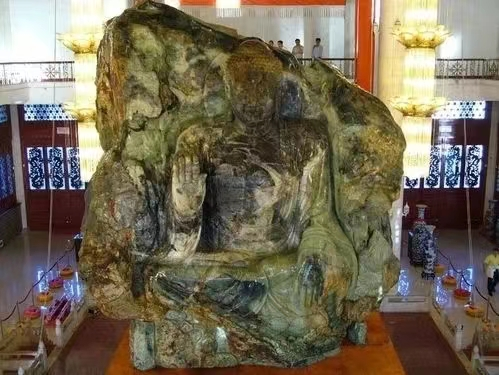

八、世界吉尼斯之最——玉石王大佛

岫岩物华天宝,人杰地灵,风光秀美,拥有得天独厚的自然和人文资源优势,堪称辽东半岛怀抱中的一方风水宝地。岫岩是满族聚居地区,历史悠久,文化灿烂,非物质文化遗产种类繁多、特征各异。岫岩民间剪纸、岫岩皮影、岫岩玉雕、岫岩满族民间刺绣、岫岩东北大鼓5个国家级“非遗”项目。其中,岫岩玉雕艺术远袭红山古玉之遗风,近得北京名师真传,属于中国北派玉雕系列。其雕工浑厚圆润与玲珑剔透兼备,造型生动传神,俏色自然天成,题材广博丰富,内涵寓意美好,观赏与实用并重,体现了博大精深的中国玉文化和传统吉祥文化观念。当今的国内玉器市场,岫岩玉数量占据绝对优势。大至数吨的玉雕制品,小到随身佩挂的饰件,或黄白、或碧绿、或斑斓,随处都可映入人们的眼帘。

为了科学开发利用宝贵的岫岩玉资源,历届岫岩县委县政府始终秉持“让岫岩玉走向世界,让世界了解岫岩”经营理念,大力发展岫岩玉文化产业,不断提高岫岩玉雕艺术水平,使岫岩玉文化产业发展向更高层次迈进。

新中国成立后,岫岩玉蛇纹玉进入了大面积开采阶段。1957年,国家在岫岩县北瓦沟建立了全国规模最大的玉石(蛇纹石玉)矿山,计划经济时期岫岩玉石矿的产量占全国玉石总产量的70%,供应全国几十个玉器厂的玉雕材料,在全国玉石市场上占有显赫的地位。岫岩玉雕由最初的小件逐步发展到20世纪70年代中等件和80年代以后的大型玉雕作品,种类齐全。岫岩玉雕因材施艺,善于利用和保持玉石的天然美,剜脏去绺,精雕细琢,俏色巧用,化瑕为瑜。圆雕、浮雕、透雕、镂空雕组合使用,线条舒展、大开大合、匠而不拙,作品风格严谨又富于变化,形神兼备,极具生气。在素活、山子、花鸟创作上独树一帜,尤其在大、中摆件雕刻方面独领风骚,形成了区别于其它地区、风格鲜明的岫派玉雕(岫岩工)。

岫岩玉创造了诸多的世界第一。1960年发现了总重量为260.76吨的玉石王,被誉为国宝。当时国务院周恩来总理批示要加以保护和合理利用,从1993开始,历经40多位玉雕师18个月精雕细琢之后,一尊正面为释迦牟尼佛,背面为观世音菩萨的“世界第一大玉佛于1995年10月17日诞生了。它精巧的设计、精致的雕工以及对俏色的妙用让它成为了不可多得的艺术精品。玉石王大玉佛是自然景观与人文景观、玉文化与佛文化和谐统一的世界一大奇迹。1997年11月,上海大世界吉尼斯总部,将世界“最大的玉石佛”评为“大世界吉尼斯之最”。证文写道:最大的玉石佛,坐佛高5.23米,莲花高0.56米,整块玉石高7.265米,宽6.88米,厚4.1米,重260.76吨。玉石王的雕刻堪称玉雕之最,整个大佛雕刻展现了华夏精湛的玉雕艺术。1999年,鞍山玉佛苑被正式确定为辽宁省文物保护单位,玉佛苑中的“巨型玉石造像”是该文物保护单位的主体。2001年1月被选为“国家AAAA级旅游区”。从天下玉石王到世界最大玉佛,这一稀世国宝实现了“面世”和“超世”的圆满升华过程。而今,玉石王走向大千世界,面向芸芸众生,光明盛世,伟哉庄严,梵宇人间,炳耀千秋,为世界和平祈祷,为人类发展祈福。故事并没有就此结束,1995年,另一块更加巨大玉石又在岫岩横空出世,这块被人们称为“巨型玉体”的岫岩“玉皇”,重达6万吨,远远超过了“玉石王”。

岫岩玉就是这样不断创造着惊喜。

九、谱写时代新华章,玉文化发展史上里程碑之作——大型玉雕万里长城

自2000年以来,岫岩先后被确定为“全国珠宝玉器特色产业基地”和“玉雕艺术活动基地”。2001年间,中国珠宝玉石首饰行业协会(原中国宝玉石协会)在北京举办的第3次候选石评比中,岫岩玉以市民投票第一名和专家投票第一名的骄人业绩高居榜首,荣获“中国国石第一候选石”殊荣。2005年4月,中国科学院国家天文台决定,经相关国际组织通过发布,将将一颗中国发现,编号为21313号小行星永久命名为“岫岩玉星”。2006年12月,岫岩县被国土资源部、中国矿业联合会正式命名为全国唯一的“中国玉都”。2010年2月,中国珠宝玉石首饰行业协会为了激发和鼓舞全国玉石雕中青年设计制作人员的工作热情,促进全国玉石行业的发展,打造全国玉雕人才培养基地,同时推动岫岩玉雕产业的发展而设立主办的全国玉石雕“玉星奖”评比活动。同年10月岫岩成功举办了首届玉文化艺术节,中国珠宝玉石首饰行业协会在岫岩举办了首届全国玉石雕刻“玉星奖”评比活动,成为继“天工奖”之后又一个国内宝石行业的顶级专业艺术赛事。截至目前,已举办活动和赛事13届,极大地推动了岫岩玉文化产业的发展和玉器工艺水平的提高。伴随着玉器工艺的发展,岫岩也涌现出了一大批国家级、省级、市级玉雕大师,用他们的智慧和勤劳创造了一件又一件精美的玉雕艺术品行销全世界,玉文化产业也已成为岫岩支柱产业之一。

这一期间,最具有代表性和影响力的岫岩玉器作品,当属玉文化发展史上里程碑之作巨型玉雕作品《万里长城》。从2018年至2019年,经历14年月,一举完成了向新中国成立70周年华诞献礼时代之作。这件作品现珍藏于辽宁岫岩雨桐玉文化博物馆,为该馆的“镇馆之宝”。玉石原体采用岫岩县哈达碑玉石矿岫岩花玉(又称七彩玉),单体重达118吨的岫岩蛇纹玉,呈不规则形状,它长近6.5米、高逾3米、厚近4米,最大周长近17米。这块巨型玉石“非常神奇”,与一般花玉含玉量不足30%不同,剖开后发现其含玉量高达98%。作品融合绵延八千年玉文化、万里长城两大中华文明传统元素的,并以明长城为蓝本,采用立体雕、镂空雕、深浮雕、浅浮雕、透雕等多种雕刻技法,运用近实远虚表达手法,创作完成长城山海关、居庸关、雁门关、嘉峪关四大雄关及蜿蜒城墙、峰火台、瞭望台等,并巧用玉石俏色,按照长城从东到西的气候与植被变化惟妙惟肖地雕刻有枫树、崖柏、塔松、青松等近百种植被,在玉料红、蓝、绿、白、黑等颜色衬托下,突出展现长城的壮观宏伟和气势磅礴。巨型玉雕“万里长城”由玉雕大师领衔35位玉雕技师团队 时14个月,2019年10月1日,美轮美奂、大气恢弘、巧夺天工的新时代中国巨型玉雕“万里长城”在岫岩雕刻竣工,这是将一块巨型岫岩玉石原料设计雕琢为中国乃至世界形体最大的“万里长城”主题玉雕艺术珍品,也是当代“岫岩工”的巅峰之作和具有划时代意义的文创产品。这代表了当今中国玉雕工艺技术的最高水准,是博大精深的玉文化与长城文化相融发展的最佳体现,也是中国八千年玉文化发展史上的里程碑之作。

龙在中国历史文化中有着重要地位,被认为是万灵之长,中国最早的红山文化玉猪龙和“C”形龙所选玉料均是岫岩玉河磨料,而长城作为中华民族精神象征也常常被比喻为矫健巨龙,展示着中华民族智慧、意志、和雄伟气魄。